Contents

絵本ってすてき!子供の世界が広がる!多角的に心と脳を育てる

今は亡き大正生まれの父は、戦争時代に青春を過ごしている世代なので、子ども

の頃から本を入手するのはとても難しいことで、成年になって入手する本によっ

ては、逮捕されてしまうような時代。

私にとって、そのおかげなのか…迷惑なのかわからないけど、本だけは好きに購入してくれました。

本屋さんに数時間いるのは常で、その生活が当たり前のように過ごしていた私の生活は、自分の子どもにも同じように本だけは金額に関係なく、興味のある本を購入してきました。

歴史が好きな長男・物理が好きな次男と興味を持つものがそれぞれ違うので、本の共有がなく、中学・高校になると専門書になってくるのでだいたい数千円する。

でも、家計的に他を切りつめても「本」は購入してきました。

結果人生すすむ道の、大学や仕事を考えてもそれでよかったと思っています。

息子2人、興味があるものは選ぶ絵本から違いました。

強制的に本を読め!と言われて、好きなテーマでもない本を読まされているほど苦痛な事はないです。

興味を持ったテーマを時間を忘れてしまうほど、集中して読んでしまうような物でなければ、苦痛なものになってしまいます。

本は幼児の時から楽しませてあげてほしいです。

絵本は「心と脳を育ててくれる」大切なアイテムですね。

赤ちゃんでも喜んでくれる絵本♪

赤ちゃんから絵本を読んであげよう!心と脳を育ててくれる

推薦されている「いないいないばぁ」はイラストとしては、色彩も派手ではなくでキャラクターのようなかわいい絵ではありません。

でも、乳児は大好きになるのは、顔の判別ができて「ばぁ~」って期待を裏切らないからです。

素朴な絵と言葉も短く優しいリズムがいいのではないでしょうか。

赤ちゃんに本になれることなく色彩の強い絵本は良くないという記事を読んだことがありました。

テレビ世代のことだったのですが、いきなり光や画像が動くテレビや光の刺激に慣れてしまうと創造性に欠けるという内容だった覚えがあります。

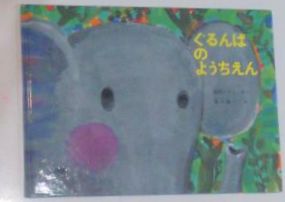

節目に合った絵本

お誕生日や幼稚園入学などの節目に合った本は、子どもにとってとても身近なものになります。

親としては「ちゃんと幼稚園での生活ができるのかしら?」と心配事も多いでしょう。

でも、子どもの方がもっと不安なんです。

今までいっしょにいた親と離れるのですから…

友達をつくり楽しくあそび、幼稚園の遊具であそび、新しいあそびもたくさんできると思えるような言葉かけも大切ですが、本での「例」があることで、子どもは想像してたのしい場所に行かれると思うことも大切かもしれません。

読み聞かせは、子どもの心と脳を育てるゆっくりできる時、共に育むコミュニケーションです。

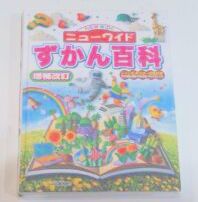

百科事典が身近にある生活

いいえ!

私はページがめくれるようになった1歳でいいと思っています。

なぁ~んとなく見ているうちに、興味を持って字を読みたくなってきます。

身近にある物と本に載っている写真が同じなので、質問が増えますが、それはとてもいいことだと思うのです。

大人になって専門知識を得ることも大切なのですが、あらゆる知識を持っている方の家庭ではだいたい身近に百科事典があります。

多角的に心と脳を育てているのでしょう。

いろいろ比較したのですが、私は右記の図鑑が幼児にはおすすめです。

ふりがながふってあるので、漢字が多くても読める図鑑です。

息子の嫁さんが「桜」が好きで、3歳だった孫が図鑑で調べて、知識を得た後「おしべ・めしべ・がく・花びら」と「さくらんぼ」について、私に熱く語ってくれました。

実際学ぶのは、小学校に入学して、机の上で学ぶ「理科」という教科ですが、知りたいと思った時に知る知識は年齢に関係ありません。

多角的に心と脳を育たせる興味を示さなくても、身近に置いておいてあげたい一冊です。

創造性を育てるのは…

キャラクターの絵本が好きな子もいるでしょう。 もちろん、好きな本は身近においてあげたいです。

しかし、イラストの好みは親の好みにもなってしまう場合があるので、あらゆるタッチのイラストに触れさせてあげてください。

親が決めた本の方向性に沿ってしまうより、あらゆるものにふれることによって広がった創造性が広げられると思うのです。

世界の文化に触れることにもなりますね。

図書館を利用しよう

全部購入していたら、家計が圧迫されてしまいますよね。

身近な図書館を利用して、気に入って離さないような本を購入するという方法でもいいのでは?

デジタルの時代ではありますが、幼児の生活で「本」は身近にあってほしいものです。

親子で共に育む場ですね。