「グリム童話残酷物語」お姫様は不幸だと主張!

6歳の孫がかわいい洋服を着た時に、私に向かって「どう?」ってくるっとまわってお姫様ポーズをしたので、私は「お姫様みたいにかわいい♪」と言ったのですが、孫は「私、お姫様になりたくないの…」とショボンとしてしまいました。

「どうして?」と質問したのですが、納得する言葉が返ってきました。

「お姫様って、怖い思いをしたり、死んじゃったり、みんなを心配させたりするからイヤなの…」と。

確かに孫は「ぐりとぐら」のような森の仲間達とホットケーキを焼いたり、12匹のネズミシリーズのように、家族で森にあそびに行ったり冒険したり…そのような本ばかりを読んでいて、お姫様系統の本を読んだところを見たことがありませんでした。

日本昔話の「竹取物語」のかぐや姫のことは、残されたお爺さんとお婆さんがかわいそう…どうしてかえっちゃうの?と、かぐや姫が嫌い。

シンデレラは意地悪されて、かわいそう…王子様が探してくれなかったらどうしていたの?…と。

すべてのお姫様の物語に、何かしら納得できないことがありました。

私は息子を育てているので、お姫様のことで質問を受けたことがありませんでしたし、昔・昔のことですが、幼稚園での研修でもそのような話を聞いたことがありませんでした。

グリム童話はまるでホラーな残酷物語

そもそも、童話とされている原作は、人間の業や醜さを表現しているものなので、子供が読む児童書に書き換えられた時点で矛盾が生じるものです。

原作は読んだことがあるのですが、訳している限り原作の表現がわかりません。

残酷なグリム童話の代表2作の原作を紹介します。

白雪姫の原作

原作では継母ではなくて、実の母親が美しすぎる白雪姫が許せず、白雪姫を殺し肺臓と肝臓をもぎ取ってくるように家来に命じたのですが、家来がそんなことができなので森に置き去りにしています。イノシシの肝臓を持ち帰った家来の目の前で、母親は大喜びで塩茹にして食べちゃうのです。

毒リンゴで死んだ10歳の少女の死体を見た王子は一目ぼれをします。キスして目をさますのではなく、馬車の揺れでリンゴが喉から飛び出て蘇生したのです。そして結婚式では、王妃は真っ赤に焼けた鉄の靴を履かされ死ぬまで躍らせたという残酷を白雪姫です。そして、王子は実は死体愛好者だったという話しです。

シンデレラの原作

シンデレラが履いていく靴はガラスの靴ではなくて金と宝石で出来ていて、王様が舞踏会でシンデレラと出会いシンデレラが去ろうとした時に自然に靴を落としたと思われていましたが、美しいシンデレラを引き止めるために王子が階段に接着剤をつけるように家来に命令して罠をしかけています。

その靴と合う人との結婚で、シンデレラは継母に耳打ちして、姉は靴を履くためにかかとを少し切り落としたらどうか?と仕向けます。そして、二人の姉は鳩によって目玉をくり抜かれます。階段に接着剤を塗った家来は、シンデレラの悪知恵により王子に殺されます。

このように中世ヨーロッパでの小説は実に残酷がものが多いのです。

このように中世ヨーロッパでの小説は実に残酷がものが多いのです。

人の命が軽く扱われていて、人が殺されたりするのは日常的なことで、殺し方も残忍だったと言われています。

「赤ずきん」の「赤」という色は扇情的な色として娼婦などのみだらな女性をイメージさせる色で「狼」は荒れ狂う凶器のような男性を意味しています。

「森の中に一人で暮らすおばあさん」からは、姥捨てという習慣があったことが表現されています。

人の醜さを表現している書籍から、子供の児童書に書き換えることには無理があるのか、孫には違和感しかないようです。

ヨーロッパに限らず、日本のわらべ唄や昔話の児童書も怖い呪いのような内容のものが多いです。

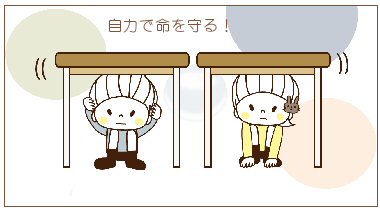

純粋にお姫様がかわいそうと思っている孫の気持ちを大切にしてあげたいと思うのですが、しかし、中世のヨーロッパではないけれど、日本における子供殺害の事件を耳にすると、物騒な時代であることをどのように子供に伝えたらいいのかと悩んでしまいます。